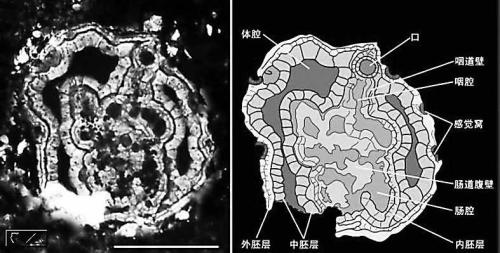

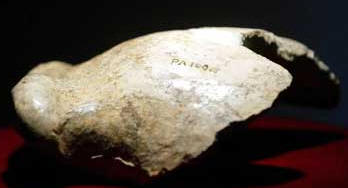

《宋史·天文志》:“宋至和元年五月己丑,客星出天关东南可数寸,岁余稍末。” 在“宋至和元年五月己丑”(即1054年7月4日)开始,有“客星”出现在天关(即金牛座ζ星)附近,星的颜色是赤白。在最初的23天,即使在白昼,其光度如“太白”(即金星)。直至一年多后的“嘉祐元

《宋史·天文志》:“宋至和元年五月己丑,客星出天关东南可数寸,岁余稍末。” 在“宋至和元年五月己丑”(即1054年7月4日)开始,有“客星”出现在天关(即金牛座ζ星)附近,星的颜色是赤白。在最初的23天,即使在白昼,其光度如“太白”(即金星)。直至一年多后的“嘉祐元 年三月辛未”(即1056年4月5日)才消失不见。这是人类历史上首次有关超新星爆炸(蟹状星云)的文字记录。

年三月辛未”(即1056年4月5日)才消失不见。这是人类历史上首次有关超新星爆炸(蟹状星云)的文字记录。

在《殷墟书契后编》有记载:“七日己巳夕总,有新大星并火”。意思指七月己巳黄昏有一颗新星接近“心宿二”,还有这颗星在辛未日消失的记载。这是世界最早关于超新星爆炸的文字记载。